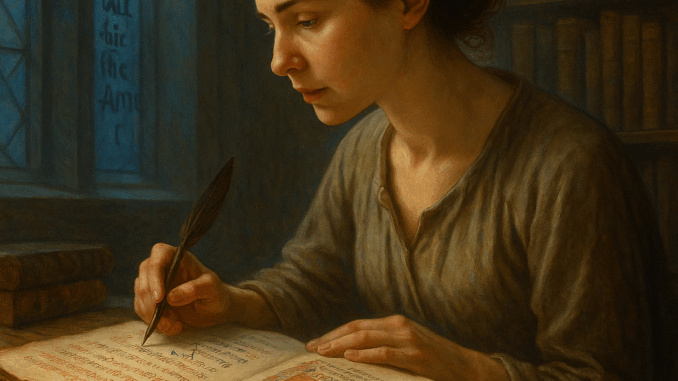

Le matin filtrait par les vitraux hauts de la salle de lecture, bleuté comme l’encre ancienne. Dans cette aile silencieuse de la bibliothèque de l’Institut, les pages respiraient encore. Camille referma doucement le couvercle de la boîte de conservation, un léger frisson lui parcourant l’échine. Elle n’avait pas encore osé tourner la première page du manuscrit. Il y avait dans cette retenue une forme de respect, presque de crainte.

Face à elle, posé sur le velours gris perle, un petit codex du XIIIᵉ siècle. Reliure de parchemin, coins mangés par les siècles, et sur la tranche, un mot à peine lisible : Speculum animae. Le miroir de l’âme.

Ce manuscrit venait d’un fonds redécouvert par hasard dans une abbaye picarde. Les premières analyses le dataient de 1271. Mais ce n’était ni sa rareté ni sa calligraphie qui troublaient Camille. C’était la note glissée à l’intérieur par le moine archiviste : « Manuscrit dicté en extase par une sœur du silence. Contenu jugé hérétique, préservé pour son mystère. »

Elle se pencha. Les lettres dansaient. Pas de chapitre, pas de titre, juste un souffle de mots, coulant comme un fleuve sans rive.

« Tu ne me possèderas pas par les dogmes. Je suis la flamme nue dans le vent. Tu me chercheras dans les marges. Je suis celle qui écrit dans le noir. »

Camille recula légèrement. Ce n’était pas une prière. Ce n’était pas une règle monastique. C’était un cri. L’encre semblait vivante, tirée d’un feu intérieur. Elle relut plusieurs phrases, notant les ruptures, les reprises, les ratures. À travers ces pages, on entendait une voix. Une femme qui, au delà de sa nature propre, avait une âme rebelle.

Marguerite Porete ? Hadewijch ? Hildegarde ? Peut-être aucune de ces grandes figures connues. Peut-être une autre. Une oubliée. Une de celles que l’histoire n’a pas eu le temps de brûler, mais a laissé s’effacer.

Écrire comme un acte de résistance

Dans ce moment suspendu, Camille comprit que ce manuscrit n’était pas un document figé. C’était un acte. Un souffle de vie mis en mots. Elle pensa alors à tous ces manuscrits dispersés dans les bibliothèques françaises, poussières de mémoire dormante. Elle pensa à Victor Hugo qui rédigeait sur le coin d’une table des feuillets visionnaires, à Proust et ses montagnes de papiers scotchés, à Aimé Césaire écrivant ses vers d’insurrection dans les marges coloniales.

Et soudain, tout se rejoignait : le cri d’une sœur du XIIIᵉ, les poètes des Antilles, les écrivains de la Résistance. Tous avaient utilisé le manuscrit comme une arme douce. Un testament, un abri, une preuve.

Les manuscrits du futur auront une voix

Camille leva les yeux. Dans la salle, un étudiant griffonnait dans un carnet tout simple mais dont la présence lui sembla très symbolique à l’heure du tout numérique, une graphiste dessinait des lettrines sur sa tablette, un enfant écrivait un petit poème à la plume dans le cadre d’un atelier. Le manuscrit était là, encore. Il vivait dans les doigts de ceux qui traçaient, qui collaient, qui reliaient. Il était geste, image, silence.

Car au-delà du support, c’était l’acte qui comptait. Écrire à la main — c’était inscrire quelque chose de soi. Une vérité, une faille, une tendresse.

Le manuscrit du futur ne serait pas un retour au passé. Il serait une métamorphose. Il mêlerait le code et la calligraphie, la mémoire et la lumière. Il pourrait être un collage, un poème augmenté, une interface de rêve. Mais il garderait l’essentiel : la trace d’un corps et d’un esprit mettant en valeur certains aspects de la personnalité, des émotions et un comportement.

Alors au delà de toutes les spéculations autour de l’IA, autour des nouveaux outils numériques, beaucoup de créateurs se tournèrent vers ce manuscrit multidimensionnel qui inscrivait leur personnalité et leurs émotions dans les sillons des encres.

Camille rouvrit le manuscrit et se mit à copier, à sa manière. Elle n’avait ni encre médiévale ni illumination, mais son carnet à couverture tissée suffirait. Elle n’écrivait pas pour publier. Elle écrivait pour relier.

Épilogue – Un héritage de papier vivant

Quelques mois plus tard, une exposition fut montée à Montolieu. On y montrait côte à côte les manuscrits anciens, les œuvres d’enfants, les créations numériques. Le manuscrit de la sœur du silence y fut placé au centre, dans une vitrine discrète mais vibrante. Personne ne le lisait d’un trait. On le parcourait comme on écoute un secret ancien.

Tout autour, les visiteurs se penchaient aussi sur ce qui, jadis, aurait semblé relever du détail : les écritures elles-mêmes. En dessous, au-dessus, dans un ballet d’écrans doux et de papiers suspendus, resplendissaient les analyses graphologiques des différents contributeurs et artistes ayant écrit sur ou à partir des manuscrits.

L’exposition offrait un affichage multidimensionnel, croisant les formes des lettres, la pression du trait, l’inclinaison des mots avec les couleurs choisies, les phrases tracées, les hésitations du geste. Ce n’était plus seulement l’écriture que l’on lisait, mais l’âme en mouvement. Une émotion, un trouble, une audace devenaient visibles, presque palpables.

Le visiteur pouvait ainsi voyager à travers les personnalités, détecter dans une boucle généreuse une tendresse, dans un point sec une volonté contenue, dans un mot tracé au crayon rouge une colère ancienne. La graphologie, autrefois science confidentielle, devenait ici art de révélation. Elle offrait une lecture intime, comme si l’on dépliait chaque page pour découvrir non un texte, mais un battement de cœur.

Au mur, un texte gravé en lettres d’or résumait l’esprit de l’exposition :

Écrire, c’est inscrire sa voix dans le souffle du monde.

Le manuscrit n’est pas mort. Il change de main. Il devient lien.

Et dans chaque lettre, il y a une empreinte de l’âme créatrice.

📜 Cet article est pensé pour inspirer la créativité de tous.

Pour prolonger ce voyage, découvrez cet article sur Le Duc de Berry : mécène flamboyant et mémoire vivante de la France médiévale, une traversée poétique entre calligraphie, sacré et résistance.

🌒 Et pour explorer les origines mystiques de cette écriture en feu, plongez dans cet article sur L’art en partage : quand le symbole devient salaire et le regard, un trésor, où les marges deviennent les lieux les plus éclairés de la pensée.

Parce que la culture française, comme un vieux manuscrit, se lit à la lumière douce du cœur.