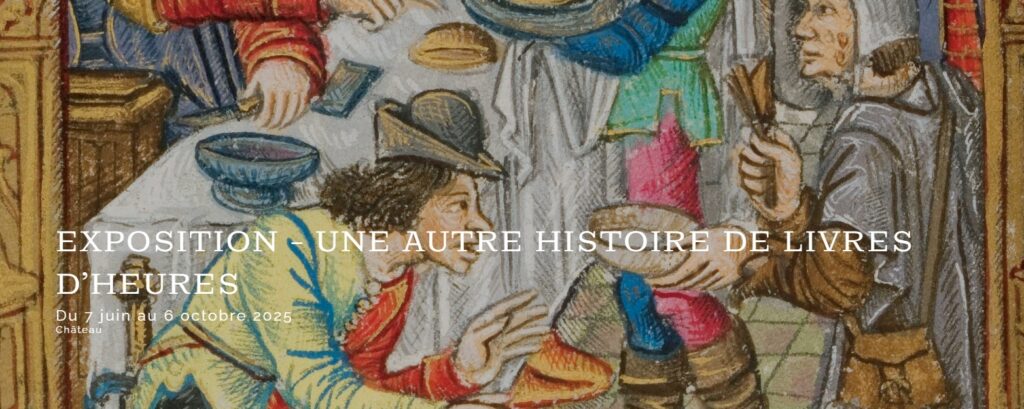

Dans l’écrin somptueux du Château de Chantilly, une lumière ancienne s’allume à nouveau, comme si un vitrail oublié se réveillait au matin. L’exposition consacrée aux Très Riches Heures du duc de Berry, trésor absolu de l’enluminure médiévale, ressuscite l’univers foisonnant de Jean de Berry — prince, collectionneur passionné et figure presque mythologique d’un âge d’or de l’art français. Ce manuscrit, œuvre conjointe des célèbres frères Limbourg, incarne l’apothéose du raffinement gothique, entre calendriers célestes, scènes de la vie paysanne et architecture onirique.

Mais qui était donc ce Jean de France, duc de Berry, dont les goûts esthétiques influencèrent toute une époque, et dont l’ombre plane encore sur nos imaginaires visuels ? Né en 1340, fils du roi Jean II le Bon, il grandit entre la guerre de Cent Ans, les crises sanitaires de la peste noire, et les tensions féodales. Et pourtant, dans cette France fracturée, il imposa une vision : celle d’un royaume où l’art triompherait du chaos.

Les œuvres d’un prince visionnaire

Jean de Berry fut un collectionneur insatiable et un commanditaire exigeant. Outre les Très Riches Heures, il est à l’origine de plusieurs œuvres qui figurent aujourd’hui parmi les joyaux du patrimoine français. Citons notamment :

- Les Petites Heures de Jean de Berry : un autre manuscrit enluminé majeur, réalisé par Jean Le Noir, qui témoigne de son goût pour la minutie et la spiritualité.

- Les Belles Heures du duc de Berry, aujourd’hui conservées au Metropolitan Museum of Art de New York : un chef-d’œuvre d’une délicatesse inouïe, mêlant récits bibliques et scènes quotidiennes.

- Le Trésor de Chartres : à travers ses donations pieuses, il participe au rayonnement des cathédrales, notamment en offrant des reliques et des œuvres précieuses à des institutions ecclésiastiques.

- La Sainte-Chapelle de Bourges : bien que détruite à la Révolution, elle était un haut-lieu du mécénat du duc, mêlant gothique flamboyant et programme iconographique dense.

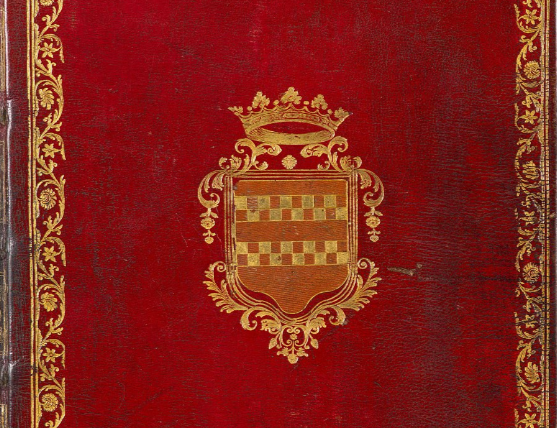

Son goût ne se limita pas à l’enluminure : il fut également amateur de tapisseries (comme celles des Millefleurs), d’orfèvrerie, de sculptures et de vitraux, rassemblant dans ses résidences — Mehun-sur-Yèvre, Riom, Bourges — de véritables musées avant l’heure.

Le tumulte d’un siècle et l’éveil d’une conscience artistique

Durant sa vie, le duc de Berry fut témoin des soubresauts de la France médiévale. La captivité de son père à Londres, les révoltes populaires (comme la Jacquerie), la folie de son neveu Charles VI et les tensions entre Armagnacs et Bourguignons formaient le théâtre de son temps. Mais dans cette cacophonie, Jean sut tracer un chemin singulier, celui d’une résistance par la culture.

En faisant travailler les plus grands artistes de son époque, comme les frères Limbourg, André Beauneveu ou Jacquemart de Hesdin, il transforma la cour princière en une ruche de création. On raconte qu’il pouvait attendre des années pour une œuvre parfaite, préférant le sublime à l’utile. Cette quête du beau absolu, presque mystique, résonne encore aujourd’hui dans les ateliers d’artistes contemporains qui cherchent, eux aussi, à redonner du sacré à notre quotidien.

🖌️ Tous à nos pinceaux : les manuscrits du futur

Et si les manuscrits n’étaient pas de simples vestiges, mais des promesses d’avenir ? S’ils cessaient d’être confinés aux vitrines feutrées pour redevenir des toiles vivantes, vibrantes d’un monde en pleine redéfinition ? À l’heure où l’on navigue entre flux numériques et instantanéité, le manuscrit revient… par la grande porte de la création.

Aujourd’hui, artistes, poètes, calligraphes et anonymes redécouvrent le pouvoir du geste. Carnets de voyage illustrés, journaux intimes enluminés, livres cousus à la main : une nouvelle génération transforme le manuscrit en territoire de liberté. L’écriture se mêle au dessin, le texte devient image, la page, matière sensible. On ne se contente plus de lire un manuscrit, on le regarde, on le touche, on le respire presque.

Dans les ateliers de reliure contemporaine de Paris ou chez les artisans de Montolieu, “village du livre”, on imagine des objets hybrides, entre mémoire ancienne et création d’aujourd’hui. Des graphistes réinventent la calligraphie en mode numérique, des typographes dessinent à la main des alphabets inédits sur tablette. Même dans les écoles, on invite les enfants à façonner leur manuscrit de demain, mêlant encres végétales, récits personnels et réalité augmentée.

Le manuscrit du futur ne sera pas un retour en arrière, mais une métamorphose. Il sera geste, image, interface sensible. Il parlera plusieurs langages à la fois, portera des voix multiples, des récits éclatés. À sa manière, il s’érigera contre l’uniformisation. Un cri silencieux gravé dans une matière vivante.

Et vous, à quoi ressemblerait votre propre manuscrit ? Une carte, un poème, une confession, une constellation de symboles ? Prenez vos pinceaux, vos plumes, vos doigts numériques — et écrivez. L’histoire est en train de se faire. PARTAGEOS s’en fera l’écho prochainement, avec un concours et une exposition entièrement dédiés à cette renaissance du geste.

🧭 Une boussole pour demain

Ce que révèle l’exposition de Chantilly, au-delà de la magnificence des enluminures, c’est une philosophie de vie : faire de l’art un refuge, une résistance. Le duc de Berry n’était pas un simple collectionneur de faste, mais un bâtisseur d’imaginaires. Son culte de la beauté — dans les couleurs, les textures, les symboles — annonce déjà les aspirations des artistes contemporains : retrouver le rythme, le sens, le récit.

À l’heure où les intelligences artificielles produisent des images à la chaîne, ces manuscrits nous rappellent qu’un seul geste de pinceau peut traverser les siècles. Que la lumière d’une miniature peut encore éclairer l’avenir. Et que le raffinement n’est pas une futilité, mais une mémoire vivante.

Envie de poursuivre cette traversée des imaginaires ? Découvrez cet article sur La tournée estivale des imaginaires et embruns culturels : parce qu’au fil des siècles, chaque voix, même discrète, enrichit la tapisserie de notre culture.