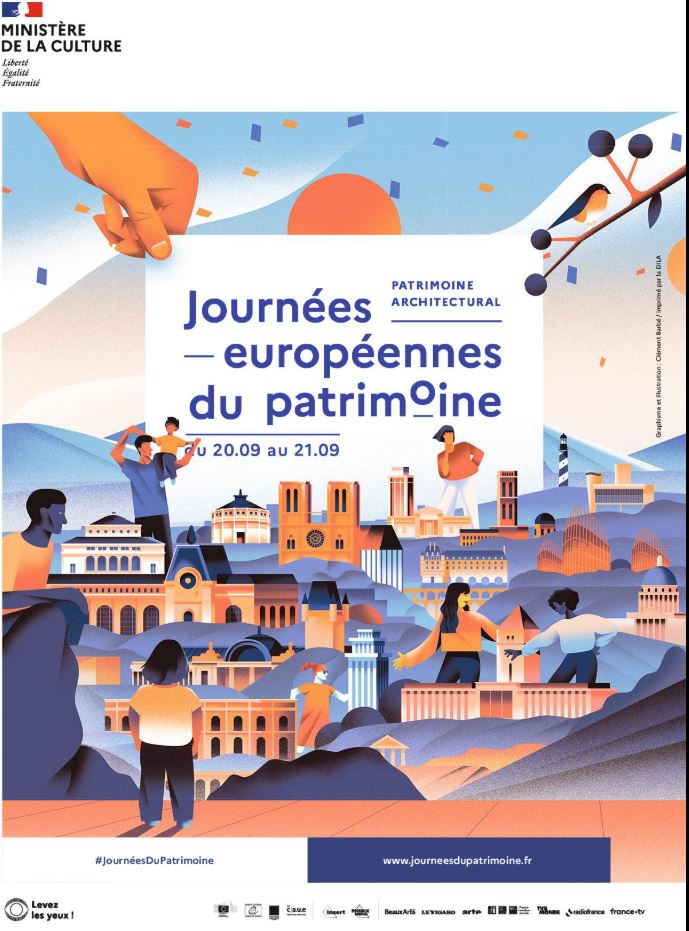

Chaque année, les Journées du Patrimoine s’imposent comme l’un des rendez-vous culturels les plus suivis en France. Nées en 1984 sous l’impulsion du ministère de la Culture, elles sont devenues un véritable rituel : durant deux jours, le temps s’arrête et les portes s’ouvrent sur des lieux habituellement… hélas… fermés ou méconnus. Palais officiels, ateliers d’artisans, monuments historiques, jardins privés ou encore musées accueillent des millions de visiteurs. L’édition 2025 ne fait pas exception et rappelle combien ces journées contribuent à créer du lien entre les citoyens et leur histoire commune.

Une rencontre avec notre mémoire collective

Le patrimoine n’est pas seulement un décor figé : il est le témoin de nos racines, de nos savoir-faire, de nos luttes et de nos rêves. Découvrir que le grand palais « Monument consacré par la République à la gloire de l’art français », comme l’indique le fronton de l’aile ouest, a remplacé le palais de l’Industrie, certes un peu inconfortable de 1855 pourrait nous faire comprendre le virage alors entamé en France quant à l’industrialisation.

De la même manière, la transformation du Louvre, jadis palais royal devenu musée national en 1793, ou encore la démolition des Halles de Baltard dans les années 1970 pour laisser place au Forum des Halles, témoignent d’époques où la politique a façonné le paysage architectural au service d’une vision de société. Ces choix, parfois contestés, disent autant sur l’évolution des valeurs françaises que les pierres elles-mêmes.

Découvrir une abbaye médiévale, pénétrer dans les coulisses d’un théâtre, observer le travail d’un tailleur de pierre ou d’un restaurateur de tableaux, ce n’est donc pas simplement admirer : c’est comprendre la richesse de ce qui nous précède et la responsabilité de ce que nous devons transmettre.

Les Journées du Patrimoine offrent cette occasion unique d’aller à la rencontre de ce passé incarné dans la pierre, le bois, les manuscrits ou les paysages. Mais elles donnent aussi à voir la dimension humaine, vivante : derrière chaque monument, il y a des femmes et des hommes qui œuvrent pour le préserver et le transmettre.

À nous de préserver le pouvoir d’interpréter les transformations de ce patrimoine à travers le temps, et de rester vigilants quant à ce qui sera façonné demain.

Une ouverture démocratique et citoyenne

Ces journées reposent sur une idée simple et puissante : la culture appartient à tous. En permettant un accès large et souvent gratuit, elles abolissent les barrières sociales et économiques qui peuvent éloigner certains publics de l’offre culturelle. Le jeune étudiant, la famille, l’amateur éclairé ou le touriste de passage peuvent partager la même expérience, dans une atmosphère de découverte collective.

Cet esprit d’ouverture est essentiel à la cohésion sociale : il rappelle que le patrimoine n’est pas réservé à une élite mais qu’il forme la toile de fond de notre vie commune. Alors pourquoi ne pas généraliser ?

Chapitre : la gratuité des musées et des lieux de patrimoine

La gratuité, cœur battant des Journées du Patrimoine, constitue l’une des grandes forces de l’événement. En supprimant la barrière du prix, elle favorise la curiosité spontanée et permet à tous, sans distinction, d’entrer dans des lieux qui auraient pu sembler inaccessibles.

Pour beaucoup, c’est la première visite d’un musée national, la première entrée dans un château ou la première découverte d’une collection. Cette démocratisation culturelle est l’une des missions premières de la République : rendre possible l’accès de chacun au savoir et à la beauté.

Mais cette gratuité pose aussi des questions. Comment entretenir et valoriser un patrimoine coûteux à préserver si les revenus des billetteries sont limités ? La conservation d’un monument, la restauration d’une œuvre ou la maintenance d’un musée représentent des charges importantes qui ne peuvent reposer uniquement sur la passion des bénévoles.

Plusieurs pistes sont envisagées. Certains plaident pour des modèles hybrides, où les Journées du Patrimoine serviraient de « porte d’entrée » gratuite, incitant ensuite les visiteurs à revenir dans un cadre payant et plus approfondi. D’autres suggèrent de renforcer les partenariats publics-privés, afin que les entreprises investissent dans la valorisation du patrimoine en échange de visibilité culturelle. Le mécénat individuel ou collectif, déjà largement pratiqué, pourrait être encouragé par des dispositifs fiscaux plus incitatifs.

À l’étranger, des modèles inspirants existent déjà. Au Royaume-Uni, le National Trust, association caritative créée en 1895, vit essentiellement grâce aux cotisations annuelles de millions d’adhérents et de donateurs, permettant d’ouvrir gratuitement ou à prix réduit des milliers de sites. En Italie, le financement du patrimoine fait appel à un vaste mécénat d’entreprises : la restauration du Colisée de Rome a par exemple été financée en grande partie par un grand groupe privé. En Allemagne, de nombreux musées appliquent la gratuité le premier dimanche du mois, mais compensent par une forte politique de partenariats et de subventions régionales. D’autres pourraient appeler à la gratuité pour les nationaux ou permettre aux musées et autres institutions d’établir des partenariats intelligents avec les artistes contemporains, les grands festivals ou même les salons d’affaire.

Enfin, l’idée d’un « financement participatif citoyen » séduit de plus en plus en France : chaque visiteur, même dans un cadre gratuit, pourrait contribuer librement via un don, symbolique ou plus conséquent, pour soutenir la préservation des lieux visités. Ces contributions volontaires, cumulées à l’action de l’État et des collectivités, offriraient un équilibre entre gratuité et viabilité économique.

Différentes politiques pourraient donc être menées effectivement, mais il est essentiel d’ouvrir le débat. C’est ce que fait Partageos, en partenariat avec plusieurs associations du secteur dont IDCOUV, pour proposer des pistes concrètes vers une gratuité durable, équitable et respectueuse du juste labeur de tous ceux qui œuvrent pour notre patrimoine.

Quoi qu’il en soit, l’élan populaire prouve que la gratuité agit comme un déclencheur puissant de découvertes et d’adhésion, à condition qu’elle s’accompagne d’une réflexion solidaire et innovante sur son financement.

Un rôle pédagogique et intergénérationnel

Les Journées du Patrimoine jouent aussi un rôle éducatif majeur. Les écoles profitent de cette période pour organiser des sorties, des ateliers ou des visites guidées. Les enfants découvrent des lieux où se sont jouées de grandes pages de l’histoire et où se sont développés des savoir-faire uniques. Les plus âgés, eux, revisitent avec émotion des sites familiers ou se réapproprient une mémoire parfois oubliée.

Ce dialogue intergénérationnel est précieux : il fait du patrimoine un langage commun, un pont entre les générations. En cela, l’événement dépasse le simple cadre d’une sortie culturelle : il devient un outil de cohésion et de transmission. Mais il est aussi plus que cela : un miroir tendu vers l’avenir, une source d’inspiration pour imaginer ensemble l’évolution de notre société. À travers ce passé partagé, c’est notre capacité collective à inventer, à transformer et à rêver le monde de demain qui s’affirme. Non seulement la cité idéale, bâtie de pierres et d’espaces communs, mais aussi la société idéale, faite de justice, de dialogue et de fraternité.

Un tremplin pour les métiers d’art et les initiatives locales

Ouvrir les portes, c’est aussi mettre en lumière les hommes et les femmes qui se cachent derrière la matière. Les artisans, restaurateurs, jardiniers, archivistes ou conservateurs trouvent dans ces journées une visibilité inédite. Le public découvre la passion et la technicité nécessaires pour sauver un vitrail, restaurer une façade, reconstituer un manuscrit ou protéger une espèce végétale rare.

Les associations locales, souvent bénévoles, profitent également de cette vitrine pour partager leurs actions et susciter de nouvelles vocations. Dans de nombreuses communes, ce sont elles qui organisent les visites, mettent en place des ateliers ou assurent l’accueil du public. Leur rôle est fondamental, car elles incarnent ce lien direct entre la population et son patrimoine.

Plus qu’un week-end : une invitation permanente

La question demeure : pourquoi limiter cette ouverture à deux journées par an ? Ne devrait on pas imaginer des formes plus régulières d’accès, afin que le patrimoine ne soit pas seulement un rendez-vous exceptionnel, mais une composante quotidienne de nos vies ?

Les Journées du Patrimoine agissent comme un électrochoc positif. Elles rappellent à chacun l’existence de lieux parfois oubliés, suscitent l’envie de découvrir et invitent à revenir. Mais pour aller plus loin, il faudrait penser à de nouvelles passerelles entre ces rendez-vous exceptionnels et une offre culturelle régulière, adaptée à tous les publics.

Conclusion : l’esprit Partageos

Au fond, les Journées du Patrimoine sont bien plus qu’un événement : elles sont une célébration de la mémoire et du partage. Elles rappellent que la culture se vit ensemble, qu’elle se nourrit du regard des autres et qu’elle se transmet comme un bien commun.

C’est aussi l’esprit qui anime Partageos.com et l’association IDCOUV : derrière chaque exposition, chaque concours, chaque rencontre artistique, ce sont des bénévoles passionnés qui donnent de leur temps et de leur énergie. Leur action prouve que la culture n’est pas une simple marchandise, mais un fait de vie, un état d’esprit libre et indépendant.

Cependant, il serait injuste d’oublier que certains engagements demandent un labeur exigeant, et que les artistes, artisans et médiateurs culturels doivent aussi être reconnus et rémunérés pour la valeur de leur travail. L’équilibre se trouve là : offrir des moments gratuits et accessibles à tous, tout en soutenant la juste rémunération de celles et ceux qui font vivre la création et la transmission.

Dans cet esprit, Partageos œuvre à une culture vivante et partagée, où bénévolat et professionnalisme se complètent. Car la culture, pour être libre et indépendante, doit rester accessible à tous, mais aussi permettre à celles et ceux qui la portent de vivre dignement de leur passion. C’est ensemble que nous construisons ce patrimoine commun, jour après jour.

Dans le même esprit, Partageos a déjà exploré ces dialogues entre mémoire, art et société à travers différents articles, comme Albert Maignan, l’éclat d’un peintre entre histoire, critique sociale et vision universelle ou encore Du partage au montrage : l’art d’offrir ou de s’exhiber. Autant de pistes pour prolonger la réflexion et continuer à faire vivre une culture partagée, libre et indépendante.

Rejoignez la communauté PARTAGEOS, L’Art pour progresser, valoriser, diffuser, s’émanciper. et encouragez la culture au sens large avec l’association IDCOUV.