« L’avenir est une porte, le passé en est la clé. » Ces mots de Victor Hugo résonnent comme une résolution intemporelle, une incantation poétique suspendue entre le ciel et la pierre. S’il est l’architecte des grandes cathédrales romanesques et le maître des vers ciselés, Hugo fut aussi un artiste du trait et de l’ombre, un sculpteur de mondes fantastiques et un peintre de la vie. Tenir du passé pour bâtir l’avenir est bien là une sagesse digne des êtres humains.

Car derrière l’écrivain à la plume torrentielle, il y avait un créateur hanté par l’avenir de la condition humaine à partir des visions où l’encre devenait matière, où le fusain dansait avec la lumière. Ses descriptions, précises et spectaculaires, semblent surgis d’un rêve éveillé. Ils révèlent des cités imaginaires aux contours brumeux, des châteaux assiégés par la nuit, des paysages de songes où flottent des âmes bien réelles.

Un style monumental, entre lyrisme et souffle épique

Victor Hugo n’écrivait pas, il bâtissait. Son style, immense et démesuré, épouse les contours de l’histoire et de la nature humaine avec une ampleur qui défie le temps. Il manie l’antithèse comme un architecte de la pensée, opposant ombre et lumière, misère et grandeur, fatalité et espoir. Sa plume, tour à tour lyrique, dramatique, et prophétique, sculpte les phrases comme des bas-reliefs.

Dans Notre-Dame de Paris, chaque mot devient une pierre de l’édifice, chaque phrase une arche qui soutient l’ensemble. L’écrivain crée des ponts entre les époques, entre les destins de pierre et de chair, entre la majesté de la cathédrale et la tragédie des hommes. Les descriptions de la ville médiévale sont d’une précision hallucinante, comme si Hugo lui-même avait arpenté les ruelles de Paris du XVe siècle. Il ressuscite une cité disparue, dont les ruines se redressent sous la puissance du verbe.

Et pourtant, au-delà de l’ampleur, il y a l’intime : ces monologues déchirants, ces confidences murmurées dans l’ombre des voûtes, cette poésie entre bonheur et malheur qui donne à ses personnages une humanité bouleversante. Quasimodo, Esmeralda, Frollo : des figures gravées dans la pierre du temps, rendues immortelles par la magie d’un style à la fois grandiose et profondément humain. Tellement humain que nous pourrions toujours les rencontrer au hasard d’une rue.

L’examen du manuscrit : entre génie et tourments d’écriture

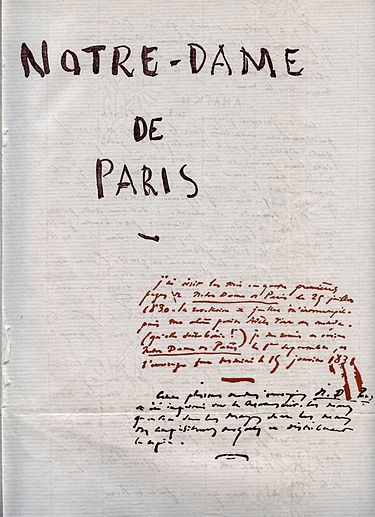

Pour saisir toute la puissance du travail de Victor Hugo, il suffit d’observer de près le manuscrit de Notre-Dame de Paris, précieusement conservé à la Bibliothèque nationale de France. Feuilleté avec respect par les chercheurs et les amateurs d’histoire littéraire, ce document témoigne d’une écriture tourmentée, où chaque phrase semble être le fruit d’un combat intérieur.

Les marges sont couvertes d’annotations rageuses, de corrections impétueuses, de phrases biffées puis réécrites avec plus de force. On y voit l’exigence de l’auteur, l’infatigable bâtisseur cherchant l’équilibre parfait entre son souffle créatif et la rigueur de la forme. Il rature, il rature encore, comme un sculpteur frappant son marbre, jusqu’à faire surgir la silhouette idéale.

Ce manuscrit est un champ de bataille où s’affrontent l’inspiration et la maîtrise, où le chaos des premiers jets se transforme peu à peu en cathédrale littéraire. Il prouve que, derrière l’apparente fluidité du texte final, il y avait un Hugo perfectionniste, architecte de chaque détail, obsédé par le rythme, la cadence, la justesse absolue.

Une œuvre vivante qui continue d’inspirer

Au delà de sa ferveur, de son si riche travail, le souffle hugolien continue d’inspirer. Son imaginaire, dense et inspirant, provoque encore les peintres, les sculpteurs et les cinéastes. Gustave Doré, maître de la gravure, a donné vie aux visions du poète avec ses illustrations des Contemplations, où l’ombre et la lumière s’affrontent dans un combat céleste. Plus tard, le surréaliste Max Ernst, fasciné par les dessins oniriques de Hugo, s’en est inspiré pour ses propres explorations du subconscient, y retrouvant cette même quête d’un ailleurs invisible.

Dans l’univers de la sculpture, Auguste Rodin lui-même vouait une admiration sans borne à Victor Hugo. Il a immortalisé l’écrivain dans plusieurs statues puissantes, dont l’une trône aujourd’hui au Panthéon. Son œuvre exprime ce même frémissement de la matière, cette tension entre le réel et le sublime qui habite les textes hugoliens.

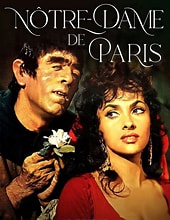

Et le cinéma n’a cessé de rendre hommage à son œuvre monumentale : du Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy (1956) à Les Misérables revisité en comédie musicale ou dans l’adaptation grandiose de Tom Hooper (2012), chaque époque s’empare de son héritage et le transpose avec ses propres codes esthétiques.

Et c’est précisément dans cette dynamique de transmission et de renaissance artistique que s’inscrit Partageos.com. Ce réseau social culturel prolonge l’idéal hugolien en offrant aux artistes d’aujourd’hui un espace d’échange et de création, où les œuvres naissent, se confrontent et se partagent. Car la culture est une cathédrale en perpétuelle construction, et chaque génération y apporte sa pierre.